在人类的发展史中,自然科学的发展与人类利用自然是同时存在的。人们可以十分轻松地列出如森林学、草地学、荒漠学等学科对大自然的贡献和问题,提出有益人类的利用方式和保护的意见。海洋也有无数专门的论述,从区域、特征、海洋洋流、海洋生物到海底矿产。但在对自然的认识中,介于陆地和水域之间的问题却一直没有得到充分的触及,这就是湿地。

1.湿地的概念

目前比较公认的湿地的最早定义是1954年美国鱼类和野生动物保护协会在美国实地调查中用的定义,认为“湿地是指被浅水和有时为暂时性或间隙性积水覆盖的低地。”这些低地常以腐泥沼泽、灌丛沼泽、苔藓泥炭沼泽、湿草甸、塘沼、浅水沼泽、冰河泛滥地等名称为人们提及,浅湖或池塘则以具有挺水植物为显著特征。很显然,这一定义中,没有提及河流和水溪,水库和深水湖泊(王宪礼等,1995)。

美国鱼类和野生动物保护协会经多年的考察与研究,于1979年又进一步提出湿地的概念与定义,认为“湿地是处于陆地生态系统和水生生态系统之间的转换区,通常其地下水位达到或接近地表,或者处于浅水掩盖状态。”“湿地必须具有以下三个特点之一以上的特征:①至少是周期性地以水生植物生长为优势;②地层以排水不良的水成岩为主;③土层为非土壤,并且在每年生长季的部分时间里被水浸或水淹。”

其后,加拿大、英国、日本等国科学家也相继提出了自己的看法。美国学者也根据需要,不断修正他的看法。不过修过来,改过去,都少不了几项原则:

水:该湿地的储水量,持存时间,水的质量及水分的周转。

生物:鸟类、两栖、爬行、昆虫、鱼、兽等动物及水中的植物,特别是挺水植物,它们的有无、种类及生长情况。

土壤:潜育化、泥炭等。

污染:污染的类型、整治情况等。

人为活动:捕捞、狩猎及开垦。

中国关于湿地的含义及包括的范畴,有过一些看法,总体而言,“水体和陆地之间的过渡地段,具有特殊的生物群落”是比较一致的观点(徐琪,1980;佟风勤等,1995)。《中国自然保护纲要》中提到“现在国际上常把沼泽和滩涂合称为湿地”,王宪礼和肖笃宁则明确提出“湿地是否包含水体”和“什么样的水体可以视为湿地”等问题。其实1971年拉姆萨尔(Ramsar)公约中对这些问题都作了回答。

公约定义为:“areas of marsh,fen,peatland or water whether natural or artificial,permanent or tamporary, with water that is static or flowing fresh,brackish or salt,including areas ofmarine water the depth of which at low tide does not exceed six metres”(由于一些单词过去被译成不同名称,这里附上的是原文)。

具有法律意义的译文是:湿地是指天然或人造,永久或暂时之死水或流水、淡水、微咸或咸水,沼泽地、泥炭地或水域,包括低潮时水深不超过6m的海水区。

很显然,这个意义包括非常广的区域和学术研究领域,如包括泥炭地、沼泽地和水域,还有低潮时水深不超过6m的海域。它既包括有没有出水与入水口的湖泊,内流或外流的河流,淡水、微咸水和咸水的水质,自然或人造的永久的或暂时的水域,几乎只要涉及水,无所不包,除外的仅是低潮时水深超过6m的浅、深海区域。

2.湿地的特征

湿地的第一特征:具有水,具有空间数量上不同的水,具有时态上不同的水,具有组成成分不同、性质上也有区别的水。

“湿地”顾名思义是“潮湿的土地”的意思。潮湿,是指水分。一般所指的潮湿是指土壤中水分含量的饱和和超饱和状态。土壤中水分含量的超饱和,最明显的表现为积水,这是土壤及其空隙不能储藏再多水分的表现。如果地表有一定的倾角和斜度,就不会积水,而出现水的流动,集合而形成径流,它是水分的储存空间不均一造成的。除此之外,水分的时间分布也是很重要的。由于水分的蒸发,一定体积中水分的含量会很快或不断地减少,致使超饱和状态的积水量锐减或减少,而来水的增加,又会使水量加大积蓄或增加流量。因此,水的空间和时间的变化是十分重要的,有时甚至是湿地存在与否的关键。

近代,人们注意到了水的质量,水分中充满着除H20外的微生物、高等生物、矿物质、空气,甚至天然或人为的化合物。出现了酸、碱两大系列的水体。除各种矿物质对水系统内的其他部分产生影响外,酸性水和碱性水同样对水系统内的其他成分起着重要的影响。

湿地的第二大特征:具有丰富的生物多样性。

在湿地中,鸟类是最大的特殊资源。鸟类中有候鸟,为了寻找合适的生存环境和生育下一代,继承和维持或扩大种群数量,每年要迁徙数千公里。“拉姆萨尔公约”就是为保护这些鸟类而开始签署的。湿地中还有相当一部分留鸟,它们并不迁徙,或仅是小范围内的不定期飞行和觅食。这些鸟类中,有一部分为水禽,在水面或浅水中生活,后者常被称为“涉禽”。还有一部分鸟类,它们的生活并不在水中,但要依靠水提供食物。当然也有一部分鸟类,并不依靠湿地,但湿地提供的条件,对它们来说是非常合适的,这些包括鸟巢的搭建与隐蔽。水生或湿生植物滋养的昆虫,是候鸟、留鸟很好的食物。在湿地中也不乏这类鸟,它们春夏季在一般陆地上生活,到秋冬季在湿地里过冬。湿地的鸟类,不但体形,食性,行为方式不同,种类也千差万别。

湿地的昆虫也是种类繁多,包括水生的,河岸湖边的,幼虫在水、成虫陆栖、繁殖又靠水的。凡此种种至今还没有一个资料能够提供可参照的定量的数据。湿地中的鱼类、两栖类、爬行类,在我国虽然有一定数量的统计,但还是值得进一步研究,也可以说对湿地动物的统计数据还不完善。

湿地生物多样性中的植物,很多学者做过较细的统计和研究,也提出了许多相差很悬殊的数量概念。有一点是比较明确的,植物由于湿地的特殊性,种类之多与复杂是明显的。也有学者认为,由于水环境的均一性,湿地植物种类构成比较简单。还有一类生物,如目前人们认识的病毒、细菌和真菌,这一部分的工作和研究明显不足,许多物种的定名与记录还十分困难。植物中藻类、地衣也有同样的问题。

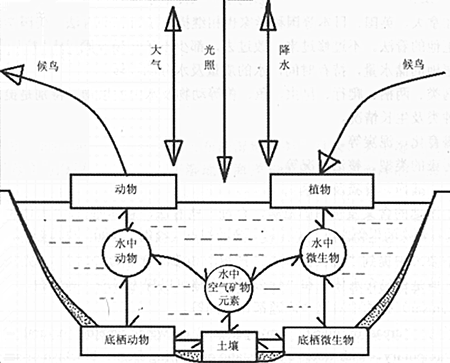

湿地的水与生物,是湿地最重要的成分,也是湿地的重要资源。湿地的环境使湿地的生物与环境形成了独特的生态系统,它既不是陆地系统那么简单,也不如水系统那么特殊,它有两者间过渡的性质,但又不是仅仅过渡,而是更复杂和更另类的系统。

湿地的形成,环境要素首先起作用。地质历史上形成的地层与地貌变化,使地球表面形成了各种不同的地貌类型。一定的地形形成了积聚水分的环境。在地表元素及生物的作用下形成土壤,两者又结合起来使更高一级的生物定居,形成不同的群落,并进一步演替和进化,形成一个系统。湿地的形成过程和其他群体一样充满了环境和生物的相互作用,形成的生态系统的功能,不断进行着物质与能量的交换。湿地是一种自然体,也是一类生态系统,它与海洋、森林、草原、荒漠一起,共同维持着地球的生命系统,持续地支持着人类社会在地球上生存。

声明:本网页内容为来源互联网,旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理,E-MAIL:320919107#qq.com。#改@

湿地的概念及其特征介绍:http://www.3jise.com/article/51851.html