石晓平 魏子博 孙洁|文

南京农业大学中国土地问题研究中心

改革开放30多年以来,伴随着中国城市土地有偿使用制度的推行,中国土地市场逐渐发育成熟,土地资产价值逐步显化,尤其是近年来,地价和房价的大幅上涨,更是土地增值大量上涨的直接表现。与此同时,土地增值的大量上涨诱发了种种社会经济冲突,尤其是征地(农地转用)、城市更新(三旧改造、棚户区改造等)引起的社会矛盾日益尖锐。种种迹象的背后,实际上可能指向一个核心的问题——土地增值收益分配。本文围绕土地增值收益分配的相关问题,给出笔者的几点思考。

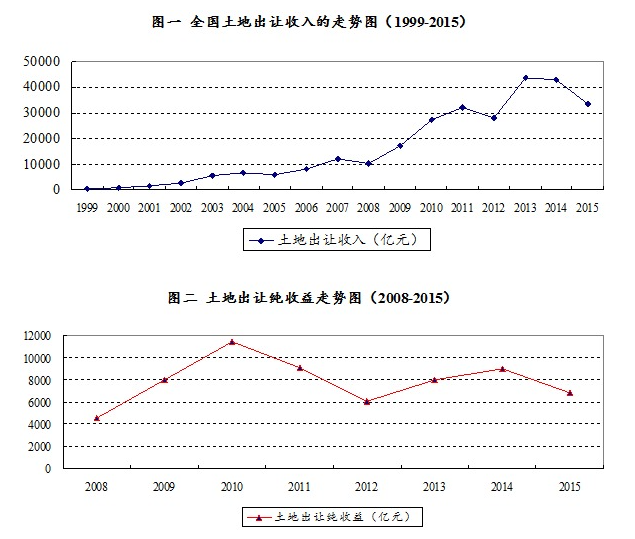

土地增值收益分配之所以会引发众多社会问题,是和土地增值形成的特点分不开的。土地增值形成的特点主要表现为:积累快速和巨量创造。笔者选择全国土地出让收入和土地出让纯收益作为土地增值的表征指标,根据统计数据和相关部门的数据推算,1999-2015年全国土地出让收入年均增长率为29.8%,同期,全国GDP年均增长率为13.4%,土地出让收入增速是GDP增速的2.2倍,可以看出土地增值积累迅速;另外,1999-2015年,全国土地出让收入累计达到27.8万亿元,年均17390.6亿元(图一),其中,2008-2015年土地出让纯收益累计达到6.3万亿,年均8974.0亿元(图二),可知土地增值的巨量创造。因此,土地增值形成的速度之快,体量之大,甚至可以用“暴涨”来形容。

那么,如此积累迅速和巨量创造的土地增值,究竟是如何产生的?从土地增值产生的具体来源来看,一部分土地增值是由于土地使用者或经营者对土地进行连续追加投资(即个人投资),提高土地生产力而产生的,笔者称之为土地人工增值;还有一部分土地增值是由于政府或公共行为造成的,实际上是一种正的外部性,笔者称之为土地自然增值,比如社会经济发展水平提高引起的社会性普遍的土地增值、基础设施环境和公共服务环境改善引起的外部辐射性的土地增值、土地用途转换或利用效率提高引起的效益性的土地增值和土地供需关系经由市场调节引起的供求性的土地增值(表现为城市集聚效应带来的土地增值)。另外,还有一种情况可能产生土地增值,由于产权变更(这里特指由集体所有变更为国家所有)同样可能产生土地增值,现行法律对于集体土地的使用和流转进行重重限制,无形中增加了集体土地使用和流转的交易成本,集体土地变为国有土地,可以破除种种法律规则的限制,提高了土地使用者的土地增值预期,该过程产生了产权变更的土地增值。

面对如此巨量的土地增值,政府(中央政府和地方政府)、企业、集体和个人(市民和农民)等主体都希望分得一杯羹,并且都希望自己分得的收益越多越好。以征地为例,实践中对征收土地的补偿依据主要是征地区片综合地价和统一年产值标准,还提出保证被征地农民原有生活水平不降低。征地过程中的土地利益补偿实际上暗含着一种逻辑,就是土地自然增值是由于社会经济发展而带来的,按照“涨价归公”理论,应该归社会全民所有,现实中政府作为社会全民的代理人,这部分土地增值由政府代为管理,最终逐渐异化为“涨价归政府”,而土地人工增值是原土地所有者(或使用者)投入劳动和资本而带来的,按照土地原用途进行价值估算,因此,原土地所有者(或使用者)得到的补偿仅仅是损失的实物价值,隐形的价值损失或无法准确估算的价值并未得到补偿。然而,法律要求保证被征地农民原有生活水平不降低,可是农民一旦完全失地就不可能再务农,选择非农就业会面临一个或长或短的过渡期,在此期间,生活成本会大大提高,仅仅依靠农业劳动力的安置补偿费用,很难维持其正常生活,保证被征地农民原有生活水平不降低的规定面临难以实现的尴尬。此外,现实中遇到有些农民的漫天要价,甚至不惜采用暴力抗争手段要求提高征地补偿,有些地方政府出于社会安定的考虑,往往选择满足这些农民的要求,结果反而是让未采用暴力手段抗争的农民吃亏,形成一种恶性的“示范效应”,以后再征地时农民选择依据“丛林法则”(即根据具体征收过程中各方力量的强硬程度)来寻求更多的土地利益补偿,现实中的直接表现就是土地征收成本大幅提高。最终,法律规定的明规则逐渐被现实中的潜规则所替代,造成土地利益补偿反而无规则可遵循。

原有的土地补偿逻辑无法解决现实中面临的问题,有些学者提出了一种新的土地补偿逻辑,就是完全按照市场价值对失地农民进行补偿,土地增值部分全部归被征地农民所有(即“涨价归私”)。然而,如果全部土地增值都归被征地农民所有,地方政府在整个征地过程中所做的贡献,如何得到合理的补偿?况且,大量的土地增值全部归被征地农民所有,导致形成“食利阶层”,每当出现征收暴富的事件,往往触发社会大众的不满情绪,大多数人认为产生了一种新的不公平,少数人享有了本应由社会大众共享的福利。

上述两种土地补偿的逻辑都面临一种两难的困境——无法兼顾被征地农民和政府的合理利益诉求。现实中出现的种种怪现象引发了人们的思考,“涨价归公”和“涨价归私”似乎都走向了一个极端,难道土地利益补偿都要牺牲某些主体的利益?笔者认为问题症结所在,就是不论是政府还是被征地农民,事先都未曾预见到会产生如此巨量的土地增值,并且现实中尚未达成合理分配土地增值的共识,于是利益主体选择运用各种手段进行利益博弈,尽可能多地分享土地增值。长此以往,只会激化社会矛盾,成为社会经济发展的重大隐患。难道土地利益补偿不存在“双赢”或“多赢”的选项?笔者认为,应该让国家和被征地农民合理分享土地增值收益(即“公私共享”)。中共十八届三中全会决定明确要求,“建立兼顾国家、集体、个人的土地增值收益分配机制,合理提高个人收益”,大多数人也逐渐认可了这一土地利益补偿的逻辑。

有些学者认为我国以往的土地征收相当于将原土地所有者(或使用者)的“土地发展权”无偿或低价国有化,无形中侵蚀了原土地所有者(或使用者)的分享土地增值收益的合法基础,笔者认为应该承认原土地所有者(或使用者)拥有该土地的“土地发展权”,并且将“土地发展权”引入土地增值收益产生和分配过程。

笔者认为土地增值的产生并非一次性的,土地增值收益分配也应该扩展到土地增值产生的整个过程,应该分为初次和再次分配两个阶段。初次分配阶段,土地人工增值和原土地所有者(或使用者)“土地发展权”的价值,按照“市场价格”(均衡价格)进行估价,归原土地所有者(或使用者)所有;社会经济发展水平提高引起的社会性普遍的土地增值、土地供需关系经由市场调节引起的供求性的土地增值以及补偿原土地所有者(或使用者)“土地发展权”损失后的土地用途转换或利用效率提高引起的效益性的土地增值,应该归社会全民所有;基础设施环境和公共服务环境改善引起的外部辐射性的土地增值,应该归地方政府所有;再次分配阶段,政府选择税收手段实现土地增值返还社会的目的。因此,笔者提出采用“初次分配按贡献+再次分配靠征税”的方式取代“低征高卖+国家垄断土地一级市场”的方式。

那么,土地增值收益分配方案如何实现?初次分配时,选择土地被征收日为估价时点,按照土地征收后用途和土地原用途分别对该土地进行估价,将土地被征收后用途与土地原用途的土地价值差额,作为不同利益主体土地增值收益分配的总规模。具体分配时,首先,将土地原用途的土地价值(其中包含土地人工增值)分配给原土地所用者(或使用者);其次,根据基础设施建设和公共服务环境改善的投资额,将相当于这部分投资的土地增值收益分配给地方政府;然后,将剩余部分的土地增值收益(即扣除基础设施建设和公共服务环境改善投资额之后剩余的土地增值收益)在中央政府、地方政府、集体和农民之间进行分配。笔者认为,剩余部分的土地增值收益分配需要构建一个“微观治理机制”(即搭建一个沟通协商平台),允许集体和农民与政府(包括中央政府和地方政府)讨价还价和谈判协商,适当提高集体和农民这部分土地增值的分配比例,在各方利益主体同意的前提下,达成这部分土地增值收益分配的共识。最终中央政府获得应该归社会全民所有的土地增值收益(即社会经济发展水平提高引起的社会性普遍的土地增值、土地供需关系经由市场调节引起的供求性的土地增值以及补偿“土地发展权”损失后的土地用途转换或利用效率提高引起的效益性的土地增值),然后通过转移支付等手段,实现土地增值收益让社会全民共享;地方政府获得部分土地增值收益(相当于基础设施环境和公共服务环境改善引起的外部辐射性的土地增值扣除地方政府相应投资额后的土地增值);集体和农民获得相当于丧失“土地发展权”后对价补偿的土地增值收益。再次分配时,政府通过对新的土地使用者征收土地增值税和不动产税等,征收的税额由中央政府和地方政府共享,具体分配比例由中央和地方政府协商确定,中央政府获得的税额同样通过转移支付等手段实现社会全民共享,地方政府获得的税额用于日后的基础设施建设和公共服务改善投资。

另外,也可以参照台湾区段征收的经验。初次分配时,首先,将征收后的土地重新规划整理,土地增值收益分配的总规模同样是征收后与征收前土地价值的差额。与前一种土地增值收益分配方案最主要的区别,就是将经过征收并且重新规划整理后的土地在中央政府、地方政府、集体和农民之间进行分配,中央政府获得与归社会全民所有土地增值收益价值相当的用地,通过出让的方式转化为货币收入,然后通过转移支付等手段实现社会全民共享;地方政府获得基础设施和公共服务用地,并且分配一定比例的住宅用地和可供建设用地,实现地方政府分享相应的土地增值收益;集体和农民获得与土地人工增值和土地发展权价值相当的用地,可以选择发展非农产业,也可以委托地方政府进行出让而获得货币收入;然后将剩余部分用地通过出让的方式转化为货币收入,用于支付土地开发及整理等工程费用。再次分配时,政府同样通过向新的土地使用者征收土地增值税和不动产税等,中央政府分配的税收份额实现社会全民共享,地方政府分配的税收份额日后用于基础设施建设与公共服务改善投资。

土地增值收益分配问题是我国经济社会发展过程中无法避免并且必须合理解决的难题。改革现有土地增值收益分配格局的呼声日益高涨,土地增值收益分配格局的改革实质上是从一种旧均衡到一种新均衡的变迁过程。笔者看来,旧均衡向新均衡的过渡,需要相关利益主体经过多次的博弈和协商逐渐实现,尤其是引入市场机制和协商机制,逐渐改变地方政府主导和少数人更多分享土地增值收益的局面。旧均衡和新均衡相比,谁受益了(改革动力),谁受损了(主要障碍)?是否可能实现全部利益主体均受益(类似“帕累托改进”)?这些都是未来改革中必须面临和解决的难题。此外,现阶段更多关注土地增值收益分配本身,较少关注应该承担的责任,也许承担的责任更多也是相关利益主体获得更多土地增值收益的重要依据。

声明:本网页内容为来源互联网,旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理,E-MAIL:320919107#qq.com。#改@

暴涨的土地增值收益如何分配更合理?:http://www.3jise.com/article/54821.html